第6章:束の間の眠りから起床へ

普段は睡眠導入剤を飲まないと深い眠りにつけないのですが、お酒と列車の揺れであっという間に眠りに。深い眠りの後にハッと目が覚めると列車は停車しており、ブラインドを開けて確認すると姫路に到着しておりました。外を見ると、昨晩とは変わって見慣れた223系や225系の姿があり、JR西日本エリアに入ったことを実感させます。長く寝たと思ってたらこの時間で3時間の睡眠。まだまだ眠るに足らず、再びブラインドを閉めて眠りに。

ブラインドを開けた先に見えるのは225系。普段は見ない高さから見る。2024.12.31 姫路駅

朝6時過ぎてからの寝台列車の二度寝は、寝台利用時間帯が午前7時までの決められた開放式寝台では困難でした。今回は個室なので誰にも気兼ねなく二度寝につきます。再び目を覚ますと、すでに伯備線内で美袋駅付近を走行中。さすがにお腹も空いており、朝食をとります。とはいえ、朝食は軽く済ませるつもりだったので、紀伊国屋 のもの で購入したバターロールパンとスムージーグリーンすむーじを食します。外を眺めると、まだ中国山地の南側を走行しており、天気は晴れています。

井倉付近を走行。2024.12.31

朝食後は洗面台へ向かい、顔を洗って歯磨きと髭剃り。ちょっとサッパリして自室に戻ります。遅い時間だったことで洗面台には誰もおらず、自宅のいつもの所作で実施。ほぼ満室であるのに、走行音と連結器と幌の軋む音だけが響く一方で人の気配がしない、不思議な空間です。

第7章:瀬戸内から山陰へ。

さっぱりして、寝間着から再び普段着に着替え。列車は中国山地を超えるべく、上り勾配をモーター音を唸らせながら進行します。

個人的に伯備線の魅力として、全線138kmの距離で、

1)峠が一か所なので峠までひたすら上って、峠を越えるとひたすら下って行く

2)その峠が分水嶺で、川の流れが峠の直前まで確認できる

3)その峠が中国山地の境で、特に冬においては天候が全く異なることを体験できる

だと思っております。これが他の路線ですと、距離が長かったり分水嶺が違っていたりと、3点揃って短時間で体験できる路線はなかなかありません。伯備線は、小学生だった自分が冬は低い雲のどんよりとした空の世界と決め付けていた自分にとって、トンネルを抜けた先に晴れた空が広がる世界を見せつけ、「冬なのになんでこんなに天気がいいの?」と衝撃を受けた路線でありました。あの体験がその後の私に県外に飛び出したい気持ちを起こさせた、と言っても過言ではありません。「トンネルを抜けると、そこは・・」と、昔から冬の日本の気候の違いを太平洋側視点で語られることが多いのですが、私にとってはその逆の視点が今も意識にあり、そうした視点で語る人や作品はあるのか?とも思っております。

ちょっと話が逸れましたが、いつもは「やくも」で体験する峠越えを今日は「サンライズ出雲91号」での体験です。新見駅を出発し、布原駅を通過。かつてのSL撮影地は森に還り、駅周辺の田畑も耕作が行われなくなって久しくなりました。列車は上り勾配を峠へ向かって進行します。新郷駅を通過し右手に川が並走していますが、まだ川の流れは進行方向の逆向きです。空はさすがに山に近づいてきたこともあり、雲が多くなっていきますが、まだ青空が見えています。

「やくも」と同様に、分水嶺を紹介する観光案内の放送が流れます。車掌による肉声だったものから、タブレット端末に予め保存している放送音源を流す方式と変わりましたが、放送内容そのものはほとんど変わっていないようです。

谷田トンネルに入り、一転下り勾配へ。先ほどまで聞かれた上り力行で聞く唸るモーター音が消え、ノッチオフで軽やかに駆ける音へと変わり、トンネルを抜けると山陰地方らしい低い灰色の雲が広がる空に。今年は例年と異なり雪が少なく、例年通りであればトンネルを抜けたところで積雪が見られるのですが鳥取県側の積雪は皆無でした。列車は谷田トンネルを抜けてすぐ、上石見駅の手前で小さな川を渡ります。日野川水系の石見川で、川の流れは先ほどと変わって進行方向に流れており、分水嶺を超えたことをここで実感します。

これ以降は、日本海へ向けて開けていく風景へと変わります。沿線のところどころに撮り鉄が撮影をしていました。いつもの自分であれば「あちら側」の人ですが、今回は「こちら側」の人です。

関西に在住していた時には、他の同業者に先立って関西地区での通過シーンを狙ってました。今となっては事実上撮影不可となった上り京都駅通過、夏至前後でしか撮影できない 須磨俯瞰 や 明石海峡バックの構図 。遅れで日の出後通過の時には、山崎超望遠ストレート や 塚本超望遠構図 など。こうした構図は、当時検索しても誰も撮影してなかたことから「だったら自分が撮ろうじゃないか」と思って撮影しました。一方で積極的にPRをしたわけではありませんでしたが、徐々に検索の上位に上がることで目立つようになり、後年になって次々と撮影されるようになる状況に、撮り鉄的に先行者として感慨深いものがあります。

上菅で「やくも12号」と交換。この時は、冬季臨時列車でかつ381系最後の運用で、ホーム上や周辺では交換シーンを収める同業者の姿が見えました。381系「やくも」は、実家を飛び出して帰省の際によく利用した、思い出深い列車です。一番きつかったのは、指定席が取れず止むを得ず自由席を利用したものの、着席できず岡山から米子までの2時間を通路で立ちっぱなしだったことでした。381系特有の揺れの中で通路に立ち続けたあれは、ホントにきつかったです。一方で「ゆったりやくも」化されてから、所謂「おひとり様席」ができて、e5489で席番指定ができるようになってからは、お人様席に予約がないことを確認の上でお人席後方の席を確保することで、グリーン車以上のスペースを確保できたのが良かったです。

改造時、窓の配置とシートピッチ都合でできた381系「やくも」の「お一人様席」。

またe5489で様々な割引が増える中、時たまグリーン車も利用するようになりました。いつ引退するかわからない状況で、葬式連中が来る前にパノラマグリーン車最前列席で乗車したり、別の機会では誰もいなくなったグリーン車内の風景を撮影したのも懐かしい思い出です。奇しくも、今回の帰省から現住地へ戻る際に、ことごとく7時~17時台の上りすべてが満席だった状況でしたが、前日に381系使用のグリーン席の空きを見つけ、すぐに確保して乗車することが叶いました。結果的に乗り納めがこのグリーン車になったのも運命のいたずらかもしれません。

以前の帰省の時に乗車したグリーン車「やくも」。松江を過ぎると貸し切り状態に。 2016.8.14

そうそう、引退発表前までは「ぐったりはくも」などどと揶揄していた同業者が多かったのですが、いざ引退決定とアナウンスがあった瞬間に「ありがとう381系やくも」などど手のひら返して惜しむ声が沸き上がって急に乗りに来た連中が増えたのを見て、あまりにも馬鹿馬鹿しく思えたものでした。あれ、なんだろうね。

381系「やくも」の象徴でもあった「エチケット袋」。運用開始からすぐに各席に常備し、途中から化粧室備え付けとなったものの、最終運用まで備え付けられた。

上菅駅を出発してちょっと早い昼食をとります。昼食は、「穴子寿司の平島」の「穴子の寿司(お値打ち3点セット)」です。消費期限が前日の23時と記載されており、食する時間が翌日の昼前を想定していたことから消費期限過ぎているのであまりよろしくなかったのですが、冬だし問題ないだろうということで昨晩に大丸東京店で購入したものです。冬以外なら、松江駅での一文字屋製駅弁の購入が正解でしょう。

早めの昼食をとる。2024.12.31

相変わらずの低い雲の元、列車は伯耆溝口から岸本へ。開けた先に右手に見えてくるのは伯耆富士こと大山ですが、あいにくの天気で見えず。予想通りでこの時期ではまあ当然かなと。それでも一応観光放送は流れます。

冬になると立山連峰を被写体に「富山の本気」がSNS上で賑わいますが、伯耆富士と呼ばれる大山もまた条件がそろった日には素晴らしい姿を現します。「富山の本気」の日は、北陸道の白山市付近からでも立山連峰がはっきりと見えるのですが、大山も同じように普段は見えない出雲市内からも見えることがあります。一度、川跡付近を走行する一畑電車と組み合わせて撮影できた時は、長年住んでいて気が付かなかった風景で、撮れた瞬間鳥肌が立ったものです。多分大山と一畑電車の組み合わせで撮影した最西端かと自負してます。この視点での撮影は、以前に「富士山をいかに遠い場所から撮影できるか」とか「明石海峡大橋をいかに遠い場所から撮影できるか」というチャレンジのブログを閲覧し触発された影響からでした。

岸本駅を通過し、列車は大きく左カーブを曲がり減速。右から合流する山陰線へと転線して伯耆大山駅を通過後、一気に加速し日野川橋梁を渡って米子駅に到着です。

「出雲」号時代はDD51牽引による客車列車でした。そのために牽引機関車を付け替えしなければならないのですが、「出雲2号」「出雲3号」は牽引区間が京都~出雲市間だったことから、米子駅での交換が日常でした。一方「出雲1号」「出雲4号」は長らく出雲市駅での付属編成の増解結があったことから出雲市駅での牽引機交換でした。それも浜田発着から出雲市発着に運行区間が変更された際に、こちらも米子駅での交換と運用が変更されております。

そんな米子駅での機関車交換作業の様子を収めたすばらしい動画があり、ここでご紹介します。

いろいろ見どころがありますが、全体通して機関士、車掌、操車掛、ホーム駅員、指令の五者の無駄のない連携が素晴らしく、最短時間で作業を完了させています。

米子駅を出発し、島根県へ。中海を右手に見ながら西へと向かいます。

中海と言えば、島根県の郷土料理で中海で取れた「サルボウガイ」を使った「赤貝の殻蒸し」というものがありました。これは、かつて中海では「サルボウガイ」(赤貝)の日本一の漁獲量があったことで、古くから地元で食されてきた郷土料理でした。しかし、中海干拓事業の推進や高度成長期における水質悪化により昭和50年後頃には、その「サルボウガイ」の出荷が途絶えました。それでも地元では、他地域で水揚げされる赤貝(自分の記憶では岡山県)を用いて、スーパーでの総菜としての販売や生の赤貝を購入して家庭で作って食していました。私自身も子供のころ、実家で冬になるとこの「赤貝の殻蒸し」が食卓に並ぶことが日常で、よく食べたものでした。

そうした状況の中、中海干拓事業の中止が決定したことでこの貝の復活を望む声があがり、平成20年頃から養殖事業を開始。様々な苦労を経て少しづつですが出荷もされるようになりました。

余談ですが出雲地方では、お茶請けとしてお菓子類だけでなく、この赤貝の煮つけ、煮しめ、漬物など普通に夕食に並ぶおかずをそのままお茶請けに出します。なので、どこかのお宅に訪問した際にお茶を出されるわけですが、半端ない種類と量のお茶請けがずらりと並べられ、飲み干した先にお茶を注がれてお腹いっぱいになります。昔、妻を私の親戚筋に紹介に伺った際、行く先々で山の量のお茶請けを出されて驚いてました。

松江駅12時36分着。ここで「やくも7号」「スーパーまつかぜ5号」を先行させるために、長時間停車です。東京を出発して14時間近く過ぎ、終点までもう少しというところですが、ここで「やくも」や「スーパーまつかぜ」を先行させることで、出雲市駅到着後から回送出発の時間を確保するようです。私以外の乗客達は、「スーパーまつかぜ」との並びや先頭付近の撮影といった具合に、この日の営業終了(終点到着)前のちょっとした撮影会です。

「やくも7号」との並び。ここで「やくも」を先行させる。 2024.12.31 松江駅 1007M やくも7号 サンライズ91号

さらに「スーパーまつかぜ5号」も先行させる。 2024.12.31 松江駅 2005D スーパーまつかぜ5号

そういえば本列車についてここ最近疑問に思っているのが。それは9年運行して、ここ2~3年に一気に所要時間が延びたのは何か理由があるのでしょうか? 特に上り92号に至っては、運行開始当初は昭和50年台の出雲2号のダイヤと所要時間に近い運行でしたが、それが直近では13時台の始発です。これは、寝台特急化される前の「急行出雲」時代とほぼ同じ所要時間です。昭和30年台と異なり、現代においては13時台であれば、普通に「やくも」+「のぞみ」や飛行機で当日に東京までたどり着くのですが、それでもこのダイヤに設定している理由をぜひ知りたい所です。

松江13時10分出発。乃木駅を過ぎると右手に宍道湖が見えてきます。今回は進行方向右手の個室が取れたことで、宍道湖を眺めながらの乗車です。先ほどの中海は赤貝の産地でしたが、宍道湖はご存じの通り蜆(シジミ)の一大産地です。こちらは中海の赤貝と異なり、乱獲防止と資源保護活動により一時激減していた漁獲量が回復し、現在ではシジミの漁獲量日本一を誇っており、そのシェア40%以上あります。かつては、中海干拓事業による農地拡大推進の目的で、中海に埋め立てと水門を建設して淡水化が計画されておりました。そのアオリを受けて宍道湖も淡水化となることで、すでに漁獲量日本一となっていたシジミが獲れなくなる危機感が地元で湧きあがりました。物心ついたころにはすでに反対運動が進行中で、地元の報道をリアルタイムに見てきた私ですが、大学進学の直前の1988年には淡水化の延期が決定し2002年には淡水化事業そのものの中止が正式に決定しました。

この淡水化事業の象徴でもあった中浦水門は、中止の決定を受けてその処遇を検討した結果、解体されました。その代わりに鳥取側とを結ぶ橋が建設され、それが江田大橋です。名前だけ聞くと「?」になりますが、「ベタ踏み坂」を言えば一発解る、あの有名な橋です。当初は単に通過する船舶に対処するために高い橋を建設しただけでしたが、それがCMで使われたことで一気に観光地化した橋となりました。

宍道駅13時26分着。本列車最後の停車駅で、木次線の乗り換え駅です。かつては、芸備線経由での陰陽連絡の一つとして主に山陰と対広島方面とを結ぶ経路として活用された歴史があり、その需要を担う優等列車として急行「ちどり」が運転されていました。最盛期にはグリーン車含む木次線有効長最大7両の編成で夜行含めて4往復が運転されており、当時の米子鉄道管理局の優等列車においても「出雲」に並ぶ乗車率が高い列車でした。また木次町内の人達が松江市内へ飲みに繰り出し、木次への帰りに夜行「ちどり」がよく利用されていたようで、御多分に漏れずそのまま寝てしまって目が覚めると広島にいた、ということがよくあったようです。最も現代では、夜中に目が覚めると備後落合駅で「この列車はここまでです」と放送される方が恐怖ですが(笑)。

木次線内運行終了直前に撮影した急行「ちどり」 1990年撮影 木次線 加茂中駅

それほど利用率が高かった「ちどり」も、並行する国道54号線の改良や中国自動車の開通により、元々先行で松江~広島を結んでいた一畑バスの所要時間が短縮されたことや自家用車の普及により利用率は低迷。2002年には運行終了となりました。

第8章:本日の営業は、間もなく終了(終点に到着)します

列車は直江を通過し、右手に北山山系が見えてきて列車は一気にスピードを上げて斐伊川橋梁へ向けて上り勾配を一気に駆け上がります。斐伊川は全国でも屈指の天井川であり、斐伊川橋梁前後を繋ぐ山陰線の築堤の高さは他路線の大規模河川の橋梁を繋ぐ築堤と比較して非常に高く20m近くになります。そのような高さがあることで、斐伊川橋梁を渡りきると眼下に出雲市の街並みが広がります。このあたりの風景は、他の大型河川を渡った後の街の風景を眺めるに一線を画していると個人的に感じております。

私にとっての原風景の一つ。斐伊川と冬の低い雲 2024.12.31 サンライズ91号 斐伊川橋梁

「間もなく、終点出雲市です。」

昨晩22時19分より開店していたオールナイトバー「サンライズ出雲 91号店」が閉店する案内です。到着後すぐに下車できるよう、家呑みのノリで散らかった個室内を片付けして荷造りします。いつもなら、出雲市駅まで一気に下り勾配でラストスパートを駆けるのですが、なぜかこの先の閉塞信号が注意?現示したことで、列車は減速。そのままの速度で出雲市駅へ進入、数分遅れで到着しました。

出雲市駅に到着した「サンライズ出雲91号」この後、出雲車両区へ回送。2024.12.31 出雲市駅

乗務を終えて点呼に向かう。かつての米子車掌区は、「出雲号」「サンライズ出雲号」で東京駅まで乗務した名門車掌区。

米子車掌区長の席前には「出雲」のヘッドマークが設置されており、それだけ山陰地方の鉄道に関わっている、いた人達には特別な存在。

列車を降りると、北西の冷たい風が吹きつけており、空を見上げるといつもの冬の出雲の空で、昨夜22時から乗り通してようやく故郷に辿り着きました。今回の「サンライズ出雲91号」は、昭和30年台の「急行出雲」時代において東京駅19時30分に出発し翌13時過ぎの到着に近い所要時刻であり、経路こそ違えど言わば急行「出雲」を体験したようなものです。昔の山陰地方は、東京からみると手軽に早く行ける手段がなく、また山陽や九州方面のように直通で結ぶ優等列車の本数が充実しておらず、「出雲」を選択しなければ列車を乗り継いで辿り着く、本当に遠い地方でした。今回の乗車で通しと言えど、その所要時間で実感した乗車でした。

ちなみに首都圏~出雲を結ぶ交通機関において、空路となる羽田~出雲線の開設は1979年、高速バスに至っては1988年の「スサノオ」号運行開始まで、鉄道以外で乗り換えなしで行く手段がありませんでした。そのため、寝台特急化以降入手困難だった同列車の寝台券は2段寝台化となった1976年以降に定員減となったことで、さらに拍車がかかることとなりました。そのため、救済策としてすでに1975年から東京~米子間で運行を開始していた「いなば」を出雲市駅発着化の上で「出雲」に統合することで、東京~山陰間の需要に応えておりました。

空路の開設や「やくも」+「ひかり」による所要時間短縮により通常期の寝台利用需要が減少したこと、高速バスへ利用者がシフトしたことにより幾分か入手しやすくなったようですが、それでも繁忙期では一か月前発売同時に満席となるのが、客車「出雲」号の運行終了する2006年まで続いておりました。

そんな山陰地方の中で出雲地域の果てとなる出雲市駅は、高架化前は車両基地(出雲客貨車区)と貨物ホームと引き上線を備えており、その入換作業ために駅の両端に踏切警手が在籍しておりました。その踏切を通過してたくさんのポイントを通過する音を聞きながら構内へ進入する、日本国有鉄道のお手本のような地方駅でした。また全国的にもめずらしく、一畑電気鉄道(当時)が百貨店内に鉄道駅とバスターミナルを設置したことで、交通の要所として長い歴史も持ちえた駅でした。ここが、他の山陰線の主要都市の駅にない特色です。

東京へ一路向かう「出雲4号」。後方は出雲市駅で、出雲号の上に見える高い建物は一畑百貨店出雲店。1985年頃撮影。

この踏切は踏切番手が常駐し、「汽車」「電車」表示があった。

そうした光景は高架化でなくなりましたが、それでも依然として交通の要所であることに変わりはありません。一畑百貨店は建物老朽化と売上低迷も合わさって再開発事業開始時に解体されました。解体後の一畑電車電鉄出雲市駅はJR同様に高架化され、以前は中国JRバスと別々だったバス乗り場は統合され、北口側(旧駅本屋側)バス乗り場に集約されました。そこには旧来からの出雲大社行や立久恵廃線後代替え路線である出雲須佐線等の一般路線に加えて、出雲空港行き連絡バス、東京行き等の県外方面の高速バス路線の起終点となっております。ここも余談ですが、ここのターミナルで発着する高速バスは旧来からのバス事業者のみで、ウィラーバスなどの新興事業者は南口近くの道路沿いにバス停を設置しており、未だJR駅構内への乗り入れがままならない状況が続いております。

山陰迂回貨物運転時の折に撮影した一枚。

大社線廃止後、出雲大社の参拝玄関口の駅として高架時に大社造を模した正面玄関が建設された。

到着後お決まり的に先頭車へ向かい、乗車の記念に自撮りで一枚。ホーム上は乗客以外にも撮影のために集まってきた同業者が20数人はいたでしょうか。そんな彼らの様子を確かめた後、抱えた荷物を持って改札口に。当然ながら発券した切符は記念お持ち帰りでハンコを押してもらって出場。迎えに来てもらった妹に乗せてもらって、実家へと向かいました。

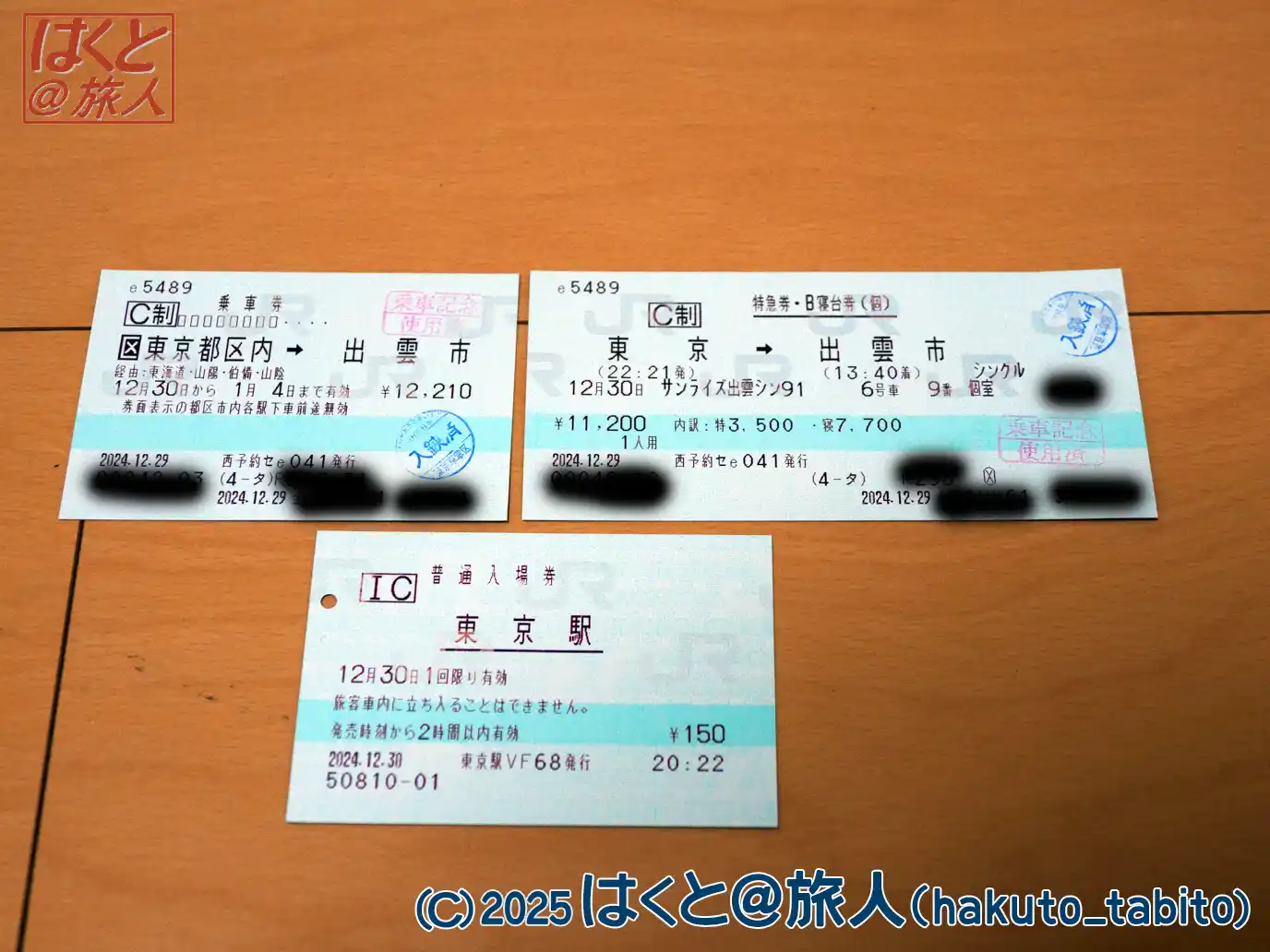

持ち帰った切符。東京駅の入場券は、構内での買い物のために購入。

終章:「いずも」→「出雲」→「サンライズ出雲」と続く、東京~出雲を結ぶ列車の未来

サンライズ出雲の乗車は20年近くぶりでしたが、次回は上りでもよいのでシングルツインで贅沢に一人で乗るかシングルデラックスに乗るか、実現したいと思えた乗車でした。

285系の後継車についていろいろ話題が上がっておりますが、前回のリニューアルが新製後から15年後であったことから、次あるとすれば2030年前後がその時期です。ここでJR西日本お得意の後藤総合車両所職人による再リニューアルで延命されるのか新規製造に踏み切るのか、勝手な想像ですが2025年度からその検討を進めるのでは?と思っております。どちらに進めるしても構想設計から予算化と工程計画の立案で2~3年、部品手配と実際の製造もしくは改造工事の期間の合計で2~3年を考えると、2025年度から開始しないと間に合わないためです。

利用者としてできることは、特に閑散期に一回でも多く利用することしかないのですが、とは言え閑散期ですら今のチケット争奪戦の状況が、ある意味痛しかゆしでもあります。

ともあれ2025年1月時点で、窓口の一般売りで購入できる唯一の「定期夜行寝台列車」という貴重さだけでなく、現在運行中の愛称付き列車の中で連続運行期間(災害等での長期運休は除く)という視点でみると、「南風」「北斗」に続くロングホルダーで

1)愛称がついた時点の基準では「サンライズ瀬戸」を含む

【前身となる「せと」名での運転開始日は昭和26(1931)年12月2日から】

2)ルーツとなる列車基準では、「サンライズ出雲」がさらに古い

【昭和3(1928)年12月25日、但しこの時は大阪~浜田間の無名の準急列車。昭和18(1943)年に普通列車に格下げ】【昭和22(1947)年6月29日に大阪~大社間で準急として運行開始。昭和26(1951年)11月25日からは東京~大社に運行区間拡大し、その後「せと」と同日に「いずも」名で運転開始】

と、今日もその記録を更新しております。個人的に「サンライズ出雲」は、「富士」や「つばめ」よりよっぽど伝統と歴史を持ちえた列車と思っております。2022年は寝台特急列車として運行開始50周年となり、今後運行が継続されれば2028年にはサンライズ出雲としての運行開始30周年でかつルーツ基準では100周年、戦後の運転開始基準で2027年に運行開始80周年、2031年には「いずも」の愛称付きでの運行開始80周年の可能性があります。ここまでくると、「いずも」→「出雲」→「サンライズ出雲」として歴史を重ねた同列車の廃止や列車が残っても全く違う列車名への変更は避けて欲しいところです。

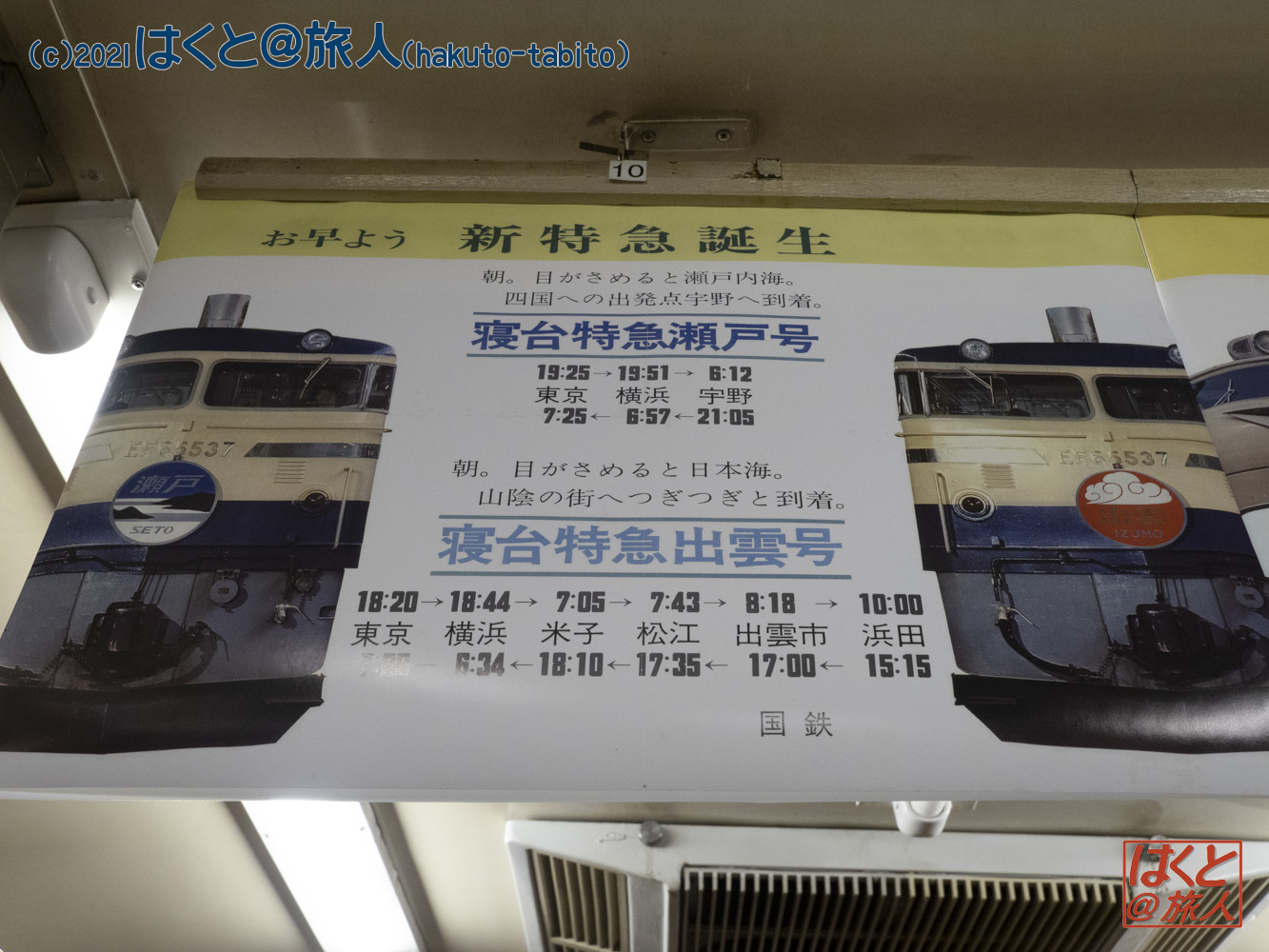

えちごトキめき鐡道所有の455系で再現として掲示されていた、国鉄ポスター。

この26年後、「お早う」の言葉通り「サンライズ」の名を関して電車寝台特急列車に進化した。

1990年4月1日をもって大社線が廃止されたことで二度と「大社行」の列車が運行されることはありませんが、高速バスにおいては、その系譜が残っております。「スサノオ」号の運行区間は東京ディズニーランド・東京駅~出雲市・出雲大社、「グランドリーム出雲」号の夜行便は京都・大阪~出雲市・出雲大社と、前者は「急行出雲」で後者は「だいせん号」で結ばれていた区間を運行しております。

「いずも」「だいせん」がかつて運行した区間である大阪~大社を、今は高速バスがその系譜を繋ぐ。

しかしその区間も、出雲市までではバス1台の利用客数(30名程度)で、出雲大社まで乗り通す客は5名もいない現実に、令和の今に同区間を鉄道で運行することは困難。

いろいろと書き連ねましたが出雲出身の自分には、やはり「サンライズ出雲」号であってもブラウン管の向こうの世界だった「東京」とを直接結ぶ憧れの列車で在り続けていることの再認識と、出雲車両区が旧大社町荒茅付近に建設されていたら設定されたであろう「サンライズ出雲 大社行」が運行されている世界線に転生したい気持ちを持った、乗車体験でした。

〇参考文献

- 日本国有鉄道監修時刻表 昭和27年5月号 日本交通公社(現株式会社JTBパブリッシング)

- 日本鉄道名所 勾配・曲線の旅 (7) 山陰線・山陽線・予讃線 小学館

- 一畑電気鉄道百年史 一畑電気鉄道株式会社

- 鉄道ファン 交友社

- 写真アルバム 出雲・雲南の昭和 株式会社いき出版

〇参考サイト

- a RECK SEe (あれっくせえ) (個人サイト:サンライズ瀬戸・出雲に関する情報)

- JR編成表、配置表(produce by sirasagi683kei) (個人サイト:サンライズ瀬戸・出雲に関する情報)

- 農林水産省HP 「うちの郷土料理~次世代につたえたい大切な味~」島根県 (中海の赤貝)

- 島根県HP 国営事業 中海干拓事業 (中海干拓事業に関して)