はじめに

2020年に書いた記事から5年。国立国会図書館のデジタルコレクションが充実したことで、5年前では検索ヒットしなかった書物がヒットするようになった。そのおかげで、自宅の環境で書籍の検索と志合谷雪崩災害のより詳細な書籍の確認、発見が可能となり、一方で自宅環境では閲覧不可の書籍でも全国の図書館との連携サービスも充実したことで、国会図書館に行かなくても近くの図書館で閲覧可能な書籍も増えてきた。今回はそうした環境の変化で、志合谷雪崩災害の「史実」と表立って紹介されなかった黒部における雪崩の発生メカニズムの「調査」「観測」の両方を取り上げ、「本当に何が起こったのか」を、改めてまとめることにする。

1)志合谷宿舎

志合谷宿舎が、そもそもどのような建築物だったのか。「志合谷宿舎」などで検索すると、谷の茂みに隠れたコンクリート製の建物の画像が結果で表示される。この建物は戦後の黒部第四ダム建設(所謂、黒四)建設時の作業用宿舎としてコンクリート製に改築されたもので、当時の建物と異なる。では、いったいどのような建物だったか。

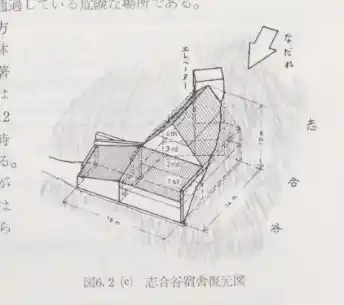

「高速雪崩の破壊力の研究」より転載。

宿舎は4階建て合掌造りで、斜面に合わせて半地下的な構造。1階と2階の一部がコンクリート造りであるが大部分は粗末な木造造だった。当時は一刻も早い完成を求められていた状況で、工事が中断となる冬季の時期に工事進捗を推進するために宿舎を建設することになった。志合谷に仮設の小屋を建てて一冬様子をみたところ、雪崩による破壊がないことと、元々雪崩は30度前後が発生しやすく、宿舎の建設場所は70度近い場所で、実際雪崩の元となる積雪もないことからこの場所に建設することに決定された。結果論だが、この時に泡雪崩が発生して小屋が破壊されていたら、ここに建設されなかった可能性がある。泡雪崩自体は頻発するものでなく、いくつか条件がそろって発生するもので、この試験設置の年はその条件に当てはまらなかったことで発生しなかったと思われる。

2)どのような雪崩だったのか

この宿舎が破壊された過程を正確に知るには、この雪崩がどのようなものなのかを可能な限り理解していかなければならない。ここでは、清水弘(しみずひろむ)教授が実際に志合谷での雪崩の観測と、当時存命だった生存者並びに関係者に聞き取り調査を行った資料を基に説明する。清水教授の観測並びに仮説を下(元情報は後述)に、ブログ主の推測を交えて可能な限り理解していただけるように説明してみる。

昭和13年12月21日過ぎから西高東低の冬型気圧配置から寒気団の南下により気温が下がり、北陸地方一帯は大雪に見舞われた。富山市内においては21日~24日で30cmの積雪を記録。黒部においても1m前後の新雪があったと推定されている。こうした急激な降雪により志合谷の残雪に新雪が積もり、27日午前2時頃に止まぬ東向きの強風がトリガーとなって「面発生乾雪表層雪崩」が発生した。

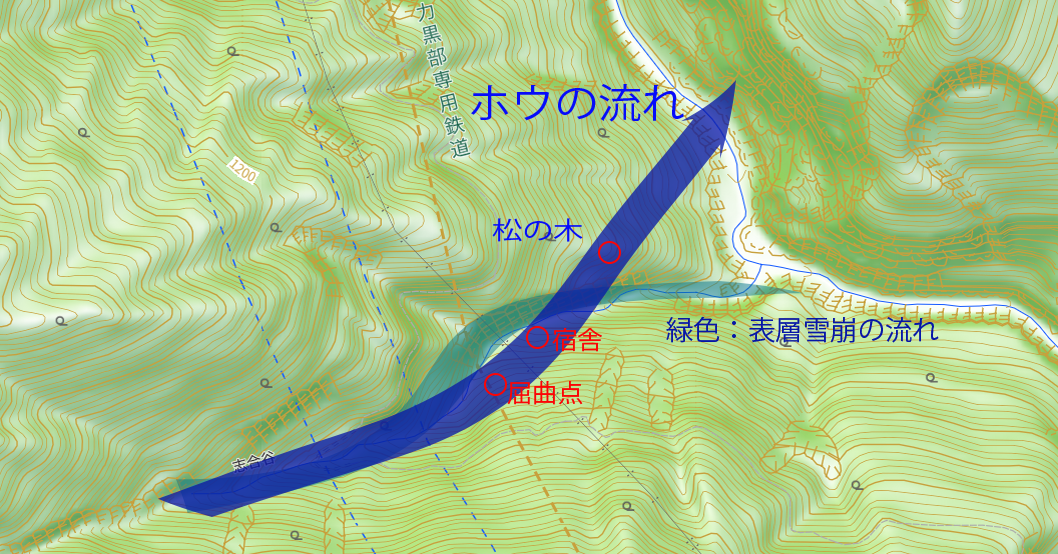

この表層雪崩は志合谷の谷に沿って黒部川へ流れるが、この雪崩そのものは宿舎から20m下を流れており、宿舎へは直撃していない(救助作業に当たった人夫の証言より)。

では、宿舎を襲ったのは「何か」?

非常に高速の表層雪崩が発生すると、雪崩の前後の気圧差と雪崩の先頭の空気が圧縮される。あるタイミングを超えると、圧縮された空気が砲弾のように打ち出されて、指向性を持った非常に強力な圧力と速度をもって「煙型なだれ」として吹き抜けていく事象があることが古くから確認されている。この事象を黒部では特に「ホウ」と呼ばれている。志合谷で発生した雪崩は「煙型なだれ」を伴って志合谷を下るが、谷筋は進行方向左に向かって表層雪崩は進むのに対して、「煙型なだれ」の部分は真っすぐ下って、ある地点(屈曲点)から方角を変えて、そこを起点に爆風に近い状態で宿舎方向へ真っすぐに吹き抜けていき、対岸尾根を越えて奥鐘山へと達した考えられている。なお補足すると宿舎の上方からは一般的な雪の塊による雪崩の痕跡はなく、まさに「空中を雪崩が飛んで」抜けていった状況であった。この「煙型なだれ」の威力だが、1970年台に実施された観測において圧痕計に数値には140t/mが観測されており、観測用に設置されたH型鋼材を座屈させるに十分な威力を伴っている。1973年からの観測において、その速度は145m/ms(522km/h)と新幹線の2倍以上の速度が観測されている。

「高熱隧道」によると、襲来した雪崩によって「宿舎ごと吹き飛ばされ、対岸尾根を越えて奥鐘山西壁にそのままの形で叩きつけられた」(意訳)とある。が、上記のなだれの威力を踏まえれば、宿舎が形を残して吹き飛ばされる事象が起きることが在りえないことが一目瞭然である。爆風によって直撃を受けた宿舎は、「木っ端みじんとなって」宿舎の柱や屋根、中にいた作業員や家財道具諸々を吹き飛ばしたことが推定されるのである。その後、奥鐘山西壁の下の黒部川付近で遺体や宿舎部材が発見されるのだが、これらは爆風によって吹き飛ばされた結果であり、奥鐘山の崖に叩きつけられて粉砕されたものでない。

清水弘教授らの調査、文献をもとにブログ主が作成

なお、この泡雪崩を地図上にプロットしてきちんと説明したのは、たぶん自分が初めてかもしれない。宿舎が飛ばされた絵はいくつもヒットするが、ブログ記事や所謂「解説系動画」で、まともにアニメーションや3Dでの再現なり、図や絵での「オリジナル」で作成して説明した人がいない。

3)「高熱隧道」以前と以後

今回の追加調査にあたって意識した点は以下の通り。

A)小説「高熱隧道」が発表された1967(昭和42)年5月を基準にして、それ以前に発刊された書物で志合谷災害を直接取りあげた記事、あるいは研究内容が記載された書籍の有無

B)発表以後に同じく志合谷災害を取り上げた書物の有無、並びに「記述内容」の確認。

A)については、小説が発表される以前に、果たしてどれだけ取り上げられたいたかの確認になる。またこの時期に小説「高熱隧道」の記述に類似する内容があれば、作家吉村昭氏が小説のネタの元とした可能性があること。

B)については、逆に小説と同じ記述や情報が記載されていれば、それは小説を根拠として記述した証左になり、これの影響範囲を知ることが目的となる。

調査方法は、国立国会図書館デジタルコレクションを対象に「志合谷」「仕合谷」「高熱隧道」「黒三」といった言葉を検索対象として、1967(昭和42)年5月以前と以後で検索した。

まずA)について。2025年5月時点でのデータベース開示状況であるが、予想以上に少なく、以下の書物しかヒットしなかった。後述する小笠原教授は、「調査に困難を極めた」と回顧しているが、様々な関係者の協力や生存者の聞き取りができた1960年代であっても情報が乏しく、建設に携わった佐藤組は戦災で資料の消失(これが一番大きい)したことで、新聞報道以外での情報がほぼなかったことは事実で、こうした背景により小説「高熱隧道」の発表が、なおさら「真実」として捉われる遠因となったであろう。

- 新商人訓 安曇得也著 朝日新聞社刊 1941(昭和16)年

志合谷災害の現場を視察した時の模様を記述。ここで25人が行方不明であることの説明を受けている。今のところ、小説「高熱隧道」発表前で新聞報道以外で災害のことを触れた唯一の書物。 - 気象要覧第678号 気象庁 昭和31年2月

志合谷災害について説明。60名が亡くなったと記述。 - 最新日本歴史年表 増訂3版 大森金五郎 高橋昇進 共著 1945(昭和20)年

災害の発生の事実のみ記載

こうした状況の中で、次のB)について調査。その結果今回の文献調査で「そういう経緯だったのか」と色々つながる文献を見つけることができた。紙ベースで「当時」としては繋がって情報を知りえた、知っている人はそれなりにいたはずだが、インターネットでの検索上位に挙がってこないため、そのまま埋もれた情報となったと思われる。なお、この後の説明については、これら見つけた書物からの私自身の推測の部分があり、事実と異なるかもしれない点があることを留意して頂きたい。

〇山と水の自然 小笠原和夫 古今書院 1969(昭和44)年

小笠原教授は、当時発表された「高熱隧道」に感銘を受けた一人で、一方で科学者としての視点から正確な記録を残しておこうと奮起され、当時黒三工事の責任者で存命だった佐藤組今村常吉氏・宮嶋治男氏や当時の関西電力関係者の協力を得て、宿舎周辺の地形や立地関係、破壊の模様を調査された。その調査の結果がこの著書の「黒部峡谷の圏谷爆風雪崩 ーその記録と発生機構の研究ー」の項にて詳しくまとめられている。この時点では、雪崩そのものの観測まではされず、聞き取りと地形調査が中心となっている。注目すべき点は、吉村氏が執筆にあたって聞き取りされた一人である今村氏の発言が「高熱隧道」の記述とほぼ一致していることを確認した一方で、黒部川調査所の上野倫宗技師と情報が異なっていることを指摘しており、この時点では矛盾した情報によって志合谷での雪崩災害の詳細をつかむことができなかったと記載している。また小笠原教授はこの時点で、黒部で発生する雪崩には、一般的な雪崩と異なり爆風を伴った高速雪崩が発生することを、仮説としてすでに立てられていた。発言の矛盾もあって、ここから観測と実地調査による解明を実施するきっかけになった思われる。

〇黒部峡谷高速なだれの研究Ⅰ~Ⅴ 1973(昭和48)年~1978(昭和53)年

北海道大学低温科学研究所

〇高速なだれの破壊力の研究 1979(昭和54)年

文部省科学研究費 自然災害特別研究研究成果

小笠原教授の直接的な働きかけがあったかどうか不明だが、黒部の雪崩の科学的調査と解明のために研究者が集まり、文部省の予算もついて本格的な調査と研究が開始された。実施を行ったのは北海道大学低温科学研究所と富山大学理学部並びに教育学部で、この中に当時北海道大学に在籍していた清水弘教授は、小笠原教授の誘いがあってこの調査に参加したと、「真説高熱隧道」で語られている。清水教授はこの調査の参加の際に「高熱隧道」を読了し、彼もまた感銘を受けた一人で、小笠原教授と同様に志会谷の災害の真実にたどり着きたいという使命を持って臨むことになったと回顧している。

この調査によって志会谷で発生する雪崩がどのようなものか、関係者への聞き取りと観測の結果に基づく推測と発生の過程が明らかになった。その内容が、今回の説明になる。

〇黒部のホウ雪崩 日経サイエンス 1977(昭和52)年3月号

清水弘教授が上記の研究の成果を一般雑誌に公表した記事。この記事の注目点は上記の論文には詳しく触れられてなかった、災害当時の生存者や救助に当たった当事者による聞き取りの詳細と、志会谷のなだれを視覚的に説明をつけた記事がある。それまで文字情報や平面図面や図解でしか説明がなかった雪崩を3D地図によって初めて立体的に説明を付けたもので、ブログ主には、ようやくこの泡雪崩の全貌が理解できた良記事。この記事は単独で購入が可能なので、上記の論文で理解が難しい人におすすめ。

〇黒部のホウ雪崩の真相 山と渓谷 1979(昭和54)年9月号

日経サイエンス、といっても技術系専門誌の位置づけの同紙。業界内的にはそれなりに知られていたと思われる一方で、依然として一般には知られていなかったのか、上記発表以後も調査、研究は続けている中で、それ以外の一般向け雑誌に(たぶん)初めて発表された記事。こちらは証言者の話を中心に時系列で災害の様子を記述しており、今までの記事をより平易に分かりやすい説明で、泡雪崩を説明している。国会図書館でのインターネットサービスでは閲覧不可(遠隔サービスで閲覧可能)だが、大きい図書館であればバックナンバーで残っているかもしれないので、そこで閲覧は可能。

〇日本のなだれと災害 気象庁観測部 1982(昭和57)年3月

顕著な雪崩災害として、志合谷の災害について記述あり。被害状況は報道ベース(小説ベースでない)で、雪崩の様子も小説ベースでなく、清水教授らの研究をもとにしている。

〇黒部・底方の声:黒三ダムと朝鮮人 堀江節子他 桂書房 1992(平成4)年

黒部第三ダムや高別隧道建設における朝鮮人労働者の実態を調査した書物。聞き取りした労働者は、清水弘教授も聞き取りにあたられた人だったことの記述と、事実説明として清水教授の書物(真説高熱隧道)をもとに記述。

〇北海道地区自然災害科学資料センター報告 1992(平成4)年8月

私が最初の調査で見つけた「真説高熱隧道」と清水弘教授の名を知るきっかけとなった書物。これに出会わなければ、今でも小説「高熱隧道」を「真実」として捉えてしてたかもしれない。この中で、小説版との差異をまとめて当時配布したという「真説高熱隧道」の存在が明らかにされているが、これが未だ見つからず。

今回の調査で、「宇奈月町史」の参考文献の中に黒部市立図書館宇奈月図書館所蔵に、当該本があることが記載されていて早速問い合わせたものの、現存しないとの回答。ただ、ここの司書さんが「こういう資料がありますが、読まれますか」と紹介されたのが、日経サイエンスの記事。ここで紹介されなければ見つけられなかった記事で、問い合わせと訪問が無駄でない経験になった。

黒部においては観測機器の技術的な進化、調査方法のアップデート、3Dモデリングやシミュレーションによる発生メカニズムの解明が進められているが、未解明な部分が多く、科学的な実証、説明が未だなされていない模様。1970年代に公表された清水教授らの研究に基づいた情報は、インターネット上の検索で上記以外で紹介されている書物が上位にヒットせず、黒部を語るときに小説「高熱隧道」を真っ先に引用される書物は数多くヒットする状況によって、依然として清水教授らの研究成果の情報が「埋もれて」しまっている。

最後に

奇しくも、吉村昭氏の小説「高熱隧道」によって、小笠原教授や清水教授のように真実を明かそうとする人々が現れ、その結果小説とは異なる事実を知ることになった。小説「高熱隧道」は世間に知らしめた点とその後の高速雪崩や煙型なだれの研究へと繋げた点においては、意義のある作品である。一方で、当時の生存者や関係者のヒアリングが不十分で不義理を働いた(真説高熱隧道より)点で、手放しで称賛できない作品でもある。前回の調査で引用や取り上げられた記事の少なさの理由を予想していたが、小説発表前にほとんど資料がなかったことと、発表後も限られた記事でしか発表並びに引用されていないことが判明し、私の予想通りであった。

私見だが、吉村氏の功績が上記の通りとすると清水教授の功績は、当時まだ存命だった工事関係者(特に現場責任者の今村氏や上野技師)や雪崩災害での生存者や実際に救助にあたった人夫らの証言を引き出して記録に残したことである。これら証言者がいなければ、本災害の詳細のところで状況が不確かで泡雪崩の「姿」を捉えられなかったかもしれない。

この記事を読んで下さった方々には、ぜひ紹介されたそれぞれの記事、書物を読んで頂きたい。証言者の発言などを敢えて引用記載しなかったのは、ちゃんと元記事を読んでもらうことで著作者の方々へ敬意を持って欲しかったことと、安易なコピペ記事や動画を作ってもらいたくないからである。

終わりに、こちらの個人的な調査のために「真説高熱隧道」を探して下さり、かつ別の書籍を紹介(日経サイエンス記事)頂いたことで、手詰まりとなっていた調査状況の突破口となった機会を与えて下さった黒部市立図書館宇奈月図書館の司書の方に、この場を借りて御礼申し上げます。