以前に「オールナイトバーサンライズ出雲 91号店(みせ)」を執筆した際に、東京都と山陰地方とを直通で結ぶ列車の歴史に少し触れました。今回、「サンライズ出雲」の前身となる「準急いずも」「急行出雲」「寝台特急出雲」を含めた本列車について、「八俣のおろち」「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」と「八」にまつわる伝説が多い「出雲国」に倣って、八つのエピソードとしてまとめてみました。

オリンパス OM-3Ti+Zuiko135mm/f2.8 山陰線 西出雲~出雲市 回1003レ 出雲3号 1998年頃撮影

その1)70年以上の連続運行記録

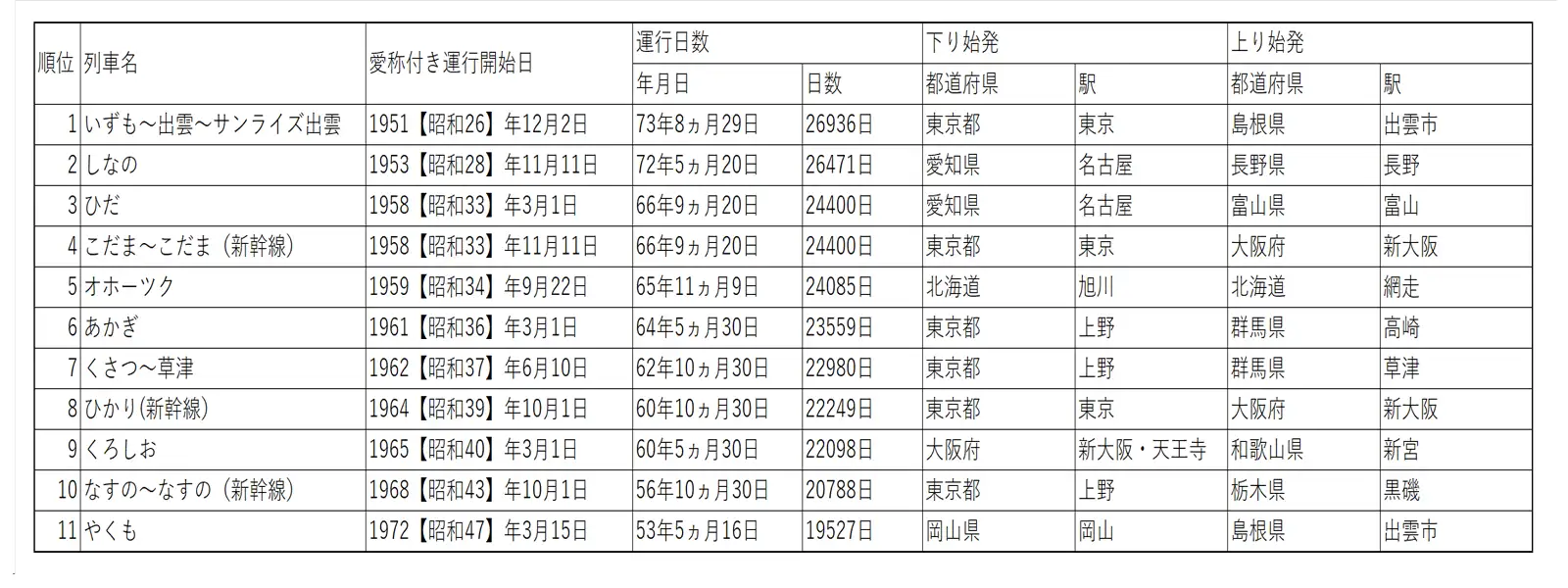

「サンライズ出雲」は、「サンライズ瀬戸」とともに2025(令和7)年8月時点で窓口の一般売りで購入できる唯一の「定期夜行寝台列車」です。他方で、これが中々注目や理解されていない視点として現在運行中の愛称付き列車の中で、連続運行期間(災害等での長期運休は除く)を70年以上堅持していることです。

一般的な基準として連続運行期間の基準は、だいたい以下の通りです。

- 定期列車を前提とするが、列車種別は区別しない(急行→特急への格上げなど)。

これは、現在の優等列車が準急や急行から開始し「特別急行」として見直しされた経緯である一方で、連続運行として運転をしない日がある点で、所謂「臨時列車」「不定期列車」「季節列車」は順位から除外する。 - 「スーパー」など付帯名は無視し、同一とする

時代によって表現方法の変化や新型車両との区別、停車駅の差別化が主であり、列車名そのものの本質の変化でないことから。 - 漢字とひらがな、カタカナは区別しない

付帯名と同様の理由。

その上で、今回私なりの視点での条件を以下に設定しました。

- 始発駅と終着駅が都道府県単位で一度も変更がない。

- 途中の経路変更は無視する。

以上を踏まえて2025年8月30日時点での日本国有鉄道からJRへ継承された列車のうち、私視点の連続運行実績を持つ列車は、以下の通りです。

列車名と言えば、初めての愛称付き列車として昭和4年9月15日から運行開始された「富士」「さくら」や、その後に運行が開始された「つばめ」が真っ先に思いつき歴史もあります。が、「富士」は寝台特急列車の運行終了でもって廃止となり、「さくら」「つばめ」は期間をおいて新幹線列車名として復活しているものの、使用されなかった期間が存在します。

「南風」は連続運行記録としては最長、「サンライズ瀬戸」は「サンライズ出雲」と並びますが、瀬戸大橋線開業に伴って起終点が変わったことから順位外となります。今回の順位検討の基準として始発駅と終着駅が一度も変わらない点を強調するのは、下り始発、上り始発それぞれの地域や駅においてその列車名として運行されることで、その列車名を聞くと「あそこへ行く列車」として認知され、そこの駅で運行開始から毎日発車票にその列車名が表示され続けることがその列車の積み重ねられる歴史となります。つまり、「サンライズ出雲」はその前の「いずも」として運行開始した1951【昭和26】年12月2日以降、東京駅と出雲市駅どちらにおいても、「出雲」の名の列車案内が表示され続けていることが、「南風」や「サンライズ瀬戸」と決定的な違いであります。

1951【昭和26】年12月2日以降、出発番線や表現は変われど、「出雲」の列車名が表示され続ける東京駅にて。

「サンライズ出雲」のルーツとなる列車は、1928(昭和3)年12月25日に運行開始した大阪~浜田間の無名の準急列車でした。その後1935(昭和10)3月には運行区間を大阪~大社間の急行列車に格上げし、日本人の旅行の原点である「お宮参り」の列車として、当時の「富士」等に優等列車に連結された食堂車を運営した、みかど株式会社による半室和食食堂車も連結された破格の編成でありました。また和食食堂車でありましたが、洋食も提供されたようです。

「新日本鉄道史」によると、当時の編成は、

C51もしくはC54ーオハニ35500ーオロ30600ーマイシ37900ーオハ32000ーオハフ34000

でした。木造車中心の山陰線において鋼製車のみで組成された編成で、その中でマイシ37900は門司~長崎間で運行されていた急行列車に連結されていた一等と食堂の合造車で、一等車連結中止に伴って本列車へ転用された車両を2等車扱いで組み込みこまれたものでした。様々な階層が利用する「お宮参り列車」と称された列車は、伊勢神宮へのお参りを目的とした東京~鳥羽と姫路~鳥羽、そしてこの列車の3系統のみであります。関東と関西から伊勢神宮へ設定というのは何となく理解できるところですが、わざわざ出雲大社へも設定されたところに、他の神社神宮とは一線を画しております。

その後本列車は、戦争激化により昭和18(1943)年に普通列車に格下げ消滅しましたが、終戦後の1947(昭和22)年6月29日に大阪~大社間で準急として早々に運行開始されます。その後、1951(昭和26)11月25日からは東京~大社に運行区間拡大し、その後「せと」と同日に「いずも」名で運転開始する流れとなります。

こうして、今日もその記録を更新しております。個人的に「サンライズ出雲」は、「富士」や「つばめ」よりよっぽど伝統と歴史を持ちえた列車と思っております。2022年は寝台特急列車として運行開始50周年となり、今後運行が継続されれば2028年にはサンライズ出雲としての運行開始30周年でかつルーツ基準では100周年、戦後の運転開始基準で2027年に運行開始80周年、2031年には「いずも」の愛称付きでの運行開始80周年の可能性があります。ここまでくると、「いずも」→「出雲」→「サンライズ出雲」として歴史を重ねた同列車の廃止や列車が残っても全く違う列車名への変更は避けて欲しいところです。

その2)地元マスメディアと連携した予約状況の報道

当時としていち早い取り組みで、昭和36年10月以降に地元メディアと連携して指定席券残席情報や乗車効率を「毎日」放送されていたことです。昭和36年10月ダイヤ改正で山陰初の「特別急行列車」として「まつかぜ」が京都~大阪~(福知山線経由)~松江が運行開始されましたが、当時の山陰地域としては相当の注目列車でした。当時発行されていた「国鉄線」の米子鉄道管理局担当者の記事として、「局長、部長が放送に引っ張り出されたり、奇特な部外者の中には、毎日駅頭まで、特急の乗車模様を見に出る人もあるという有様である」と、その過熱ぶりを伝えています。そのような状況の中で「まつかぜ」のPRや乗車状況をリアルタイムに近い情報提供として、当時の米子鉄道管理局の上層部が地元マスメディアに持ち掛けて実現した番組でした。番組はその年の11月1日からNHKラジオと山陰放送ラジオでは11時50分から、山陰放送テレビでは13時15分から放送されました。その番組の中で、指定席残席情報としては「まつかぜ」と大阪行き夜行普通列車の寝台、そして当時急行だった「いずも」の3列車でした。「だいせん」「やくも」「はくと」「さんべ」これら優等列車は前日の乗車効率状況のみの放送でした。こうした点から、当時の米子鉄道管理局にしろ地元民にしても注目度が高かった「まつかぜ」とともに、急行「出雲」は予約状況を知りたい需要が高かった列車であったことがうかがえます。

その3)「出雲」号は昔から指定席(寝台券)が取りずらい、というのは本当だったのか?

過去の文献で「出雲」号の紹介記事を読むと、必ずと言っていいほど「切符が取りずらい」「プラチナチケット」などと紹介されています。山陰地方で発刊されている「山陰中央新報」朝刊には昭和54年頃から一週間先までの列車予約状況を掲載していて、実家でこの新聞を契約していたことから毎朝予約状況を確認しており、自分の記憶の中では繁忙期こそ満席になるのは記憶に残っておりましたが、閑散期ではそうした記憶がありませんでした。そこで、今回は改めて当時の新聞記事を確認することに。

結論を言えば、羽田出雲線へDC-9によるジェット機が就航した1985(昭和55)年以降に3往復/日の運行状況にも関わらず、出雲4号は閑散期でも満席の日がほとんどでした。一週間前に「〇」表示だったのが、前日には「×」表示となった日も多数あり、これはビジネス需要で利用されていた証左と推測しております。一方閑散期において「出雲2号」は満席の日はありませんでした。ただし、この予約状況の表示条件が、1)×:満席 2)△:残1~30席 3)〇:31席以上 でしたので、「出雲4号」が取れなかった乗客の代替え先の列車に「出雲2号」を利用している可能性が高く、それらの実態として残り40席といった状況だったかもしれません。

なお、当時の輸送能力は、

・出雲4号:オハネ34名×5両=170名 オハネフ32名×4両=128名 B寝台合計:298名

・出雲2号:オハネ32名×5両=160名 オハネフ30名×2両=60名 B寝台合計:220名

※比較参考 サンライズ出雲:152名(シングルデラックス除く合計)

航空路線 DC-9:120名前後(推定)×2便/日=240名(昭和55年頃)

高速バス エアロキング:36名(推定)×1台=36名(昭和63年)

でしたが、特に出雲4号のこの定員数を閑散期でも満席せしめた点で、他の寝台特急とは一線を画していました。

その後1988(昭和63)年12月から、東京(渋谷)~出雲市駅間に夜行バス「スサノオ」が運行開始。「出雲」号の半値に近い価格で東京まで行けることから大好評となり、少なからず「出雲」号の利用客を奪うことになりました。また、航空路線においてはこのころから「出雲」号の後に出発し当日到着する便や、始発便で「出雲」号より先に到着する便が設定されたことで、閑散期の「出雲4号」で「〇」になる日が増えていきました。それでも、1996年頃はまだ閑散期での満席の日があり、そうでない日でも7割ぐらいの乗車があるとの発言も残っております。そして繁忙期は1か月前発売当日で満席となる状況は、客車「出雲」号の廃止の年まで続くことになりました。

オリンパス OM-2+ZUIKO 50mm/f1.4 出雲市駅 1004レ 出雲4号 1988年撮影

食堂車含む付属編成を連結して松江、米子などからの乗客を乗せて東京へ向かう。この頃は閑散期でも満席となる日が多かった頃。

その4)12系代走による「出雲」号運転

今回、「出雲」号の歴史を調べる中で一番の驚きだったのがこれでした。別の記事で12系客車による特急列車運用を調べた際に、1970年~1972年頃のごく短期でかつ、繁忙期の臨時列車で運用された実績しかないことが分かっており、その中で寝台特急の臨時列車としては「あかつき」号が12系で運転された実績があります。

「出雲」号が20系寝台特急として格上げされた1972(昭和47)年7月、山陰地方に集中豪雨が発生し、これにより大田市と浜田市に2編成とも立ち往生する事態となりました。そのため、7月14日発は東京~米子間として12系による代走が実施されました。

7月14日東京発米子行 EF65 529→DD54 37+北オク12系6両

7月14日米子発東京行き、15日東京発米子行き DD54 37→EF65 507+大ミハ4両(京都→東京)+米イモ6両(米子→東京)

残念ながらこの情報を紹介された鉄道ファンには画像がありませんでしたが、記述から「HM付きで」12系運転された可能性があり、これを撮影されて画像が残っておられたらぜひ拝見と本記事に紹介させていただきたいです。

その5)14系寝台車使用による普通列車運用

1987年からわずか1年足らずの間に実施された、「出雲3号」編成を利用した普通列車です。運転区間は出雲市~知井宮(現:西出雲)。

14系編成が出雲運転区(現後藤車両所出雲支所)に移管されたと同時に、出雲市駅構内にあった検収設備が廃止され、知井宮駅(現西出雲)に隣接した出雲運転区(現後藤車両所出雲支所)に移転されたことから実現したものでした。しかし、この運用も1年足らずで終了。14系出雲運用終了まで、再度実施されることはありませんでした。

自分の記憶では、土曜日か日曜日にこの写真を撮影して知井宮まで乗車しました。まあ当然ながらですが、知井宮駅で降りたのは自分一人でした。前後のネガを確認しましたが、これと改札口の写真しかなく、方向幕の写真はありませんでした。おそらく「出雲市」か「白幕」あたりだったために撮影しなかったと思われます(知井宮が表示されていたら間違いなく撮影してました)。

出雲市駅で停車中の「出雲3号」からの間合い運用の普通列車 9733レ 1987年

その6)寝台特急で最後の「3段B寝台」連結列車

民営化を控えた1986年に、24系25形で運用される「出雲1・4」号は品川運転所持ち、14系で運用される「出雲3・2」号は出雲運転区に変更されました。一方、夜行高速バスの開設ラッシュとなった1988年に夜行高速バス「スサノオ」が東京~出雲市間で運行開始。従来の出雲号の半分近くの格安運賃により運行当初から大好評で、寝台特急「出雲」号の利用客減少に繋がるほどでした。

当時のJR西日本、特に米子支社はこうした状況の打開策として、奇策を打つことに。多分国鉄であれば実現できなかった施策だったでしょう。それは、余剰となっていた3段仕様のB寝台を組み込み、さらに3段B寝台往復利用条件でかつ米子支社管内限定で破格値の往復割引切符を発売したことでした。

元々当時の寝台料金は2段寝台が6180円、3段寝台が5150円でした。あくまで対抗は夜行高速バスでしたので、「横になって眠れる」ことを全面に出しつつ2段寝台利用客とは設備面で差をつけ、さらに基準料金を3段寝台の上で大幅割引をかけることで、「高速バスより安い」ことを売りに企画されました。

その名も「出雲B3切符」。往復同時購入が前提ながら有効期間は12日間もあり、出雲市~東京間が乗車券+特急料金+3台寝台料金の往復で21,160円。

当時の出雲市~東京の金額は、乗車券11,200円+特急料金3,090円+2段B寝台料金6,180円=20,470円、往復で40,940円でした。割引率としては驚異の48.3%!。同時期の航空路線である羽田出雲線が片道22,350円で往復44,700円、夜行高速バスである「スサノオ」は片道11,840円で往復23,680円。これにより当時の「スサノオ」の通常料金より安い発売額となりました。

これが好評だったようで、「サンライズ出雲」化される1998年まで運用されることとなり、結果として3段寝台運用の最後の寝台特急となりました。

なお、1991年には更なるテコ入れとしてA寝台の個室化とB個室寝台の設定も加わり、これが後の「サンライズ出雲」の設備仕様へ繋がることになります。また品川運転所の24系25形は、こちらも高速バスや航空機に利用客が奪われる状況だった「あさかぜ」のテコ入れとして車両のグレードアップが図られました。同じ所属だった「出雲1・4号」も所謂1988年頃から「金帯」化されてグレードアップされ、こちらも結果的に集客のテコ入れが図られた流れとなりました。

その7)本邦最後の「喫煙可能」座席(個室寝台)を有する列車

鉄道開業以来、列車内での喫煙はごく一般的なものでした。優等列車のシート裏や地方の普通列車の窓下には「JNR」刻印のある灰皿があり、民営化後も禁煙車が増えていく中で依然として「喫煙車」が存在しておりました。その後喫煙場所の規制が進み、喫煙ルームを堅持していた東海道・山陽新幹線も方針転換により全面廃止となりました。

そして2025年8月現在、「サンライズ出雲」「サンライズ瀬戸」の一部個室が喫煙可能であり、未来の人たちがこの列車を語る時、「最後の喫煙可能列車」として歴史の記録に残すことになりました。なお「四季島」「瑞風」は、「喫煙室」はありますが全個室禁煙なので「喫煙可能な座席」は存在しません。

「サンライズ91号」にて。こんなことができるのもこの列車ならでは(安全に配慮して撮影)

本邦最後の喫煙車両にある「灰皿」。形状から自動車用灰皿の流用っぽい。

その8)「サンライズ出雲号 大社行」が実現した未来があったかもしれない、山陰線・伯備線電化事業

昔に、「出雲電車区を大社町の荒茅地区に建設する話があった」という話をどこかで聞いたことがあって、もし出雲電車区がそこに建設されていれば大社線は廃止されず、今の「サンライズ出雲」も「サンライズ瀬戸」の琴平乗り入れのように、大社線大社駅への乗り入れが実現していたかもしれないと、ずっと思っておりました。この話がどうしても噂でなく確かな根拠があるのではと思っていましたが、以前からいくつかの鉄道雑誌の山陰線・伯備線電化に関わる記事を見つけるものの、候補地に関する情報はありませんでした。

そんな中、当時の国鉄内で発行されていた機関紙「だいこう」に寄稿された記事に候補地に関する情報が記載されており、ようやく長年の疑問が解けました。

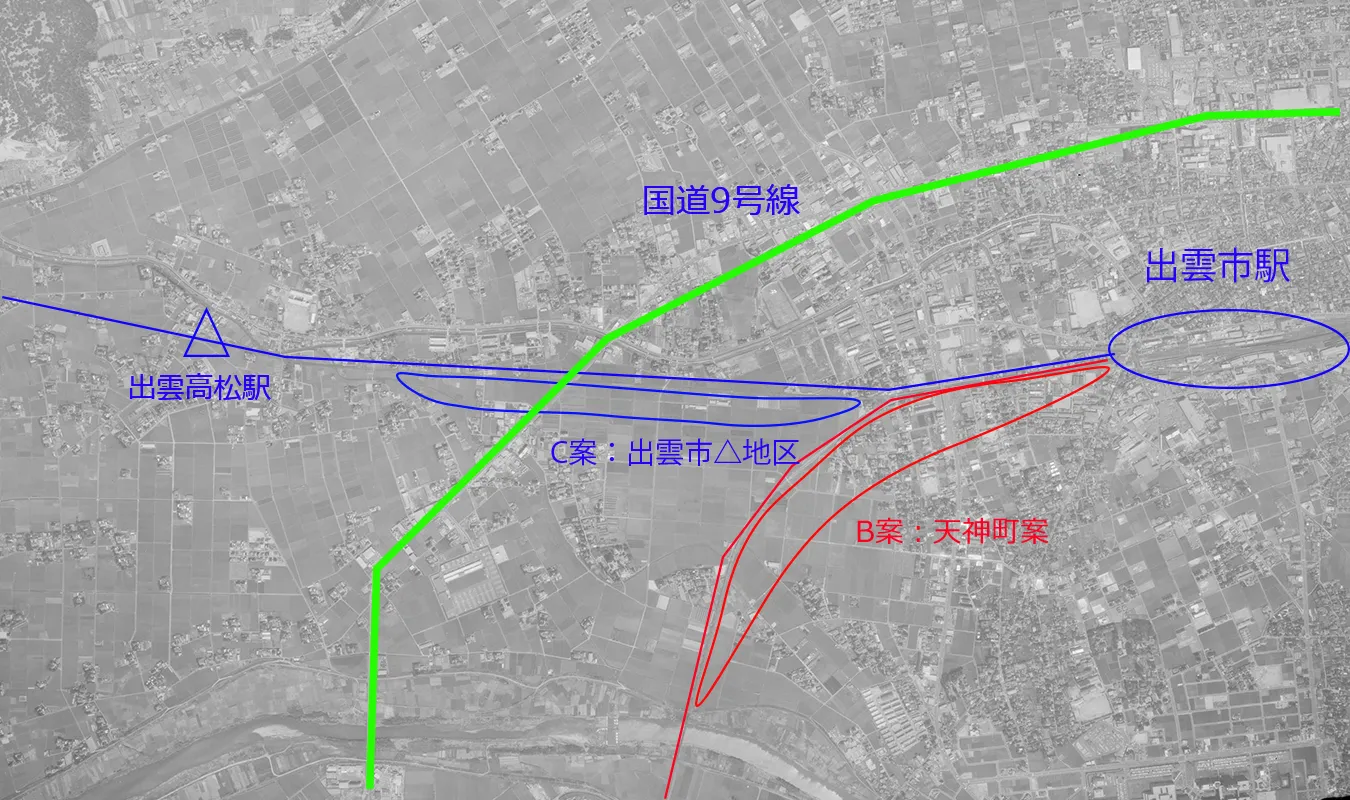

その記事によると出雲市駅においては、電車区建設時点で連続立体高架の計画があったことで当時の出雲市駅横の車両区は候補から除外、一方で本基地建設に協力的だった出雲市においては出雲市区域のどこかであったことで、候補地として3案が立案されました。

A案は、山陰本線知井宮(現西出雲)~江南392km付近の本線左側に併設するもので、現在の後藤車両所出雲支所(中イモ)【当時は出雲電車区(米イモ)】であります。B案は、出雲市~知井宮(現西出雲)間の出雲市天神町付近の本線左側に設置するもので、具体的な場所として出雲市駅西側から神戸川橋梁手前までの場所でした。そして、C案は、大社線出雲市~出雲高松間2km300m付近の左側に併設するものでありました。

「だいこう」【Vol.30 No.1 1984(昭和59年3月発行) 日本国有鉄道大阪鉄道局発行】

「出雲車両基地新設工事について 岡山工事事務所 停車場課 高畑茂他」より。

記事内にある地図をもとに、国土地理院空中写真1984/04/23(昭59)撮影の画像へ追記。電化開業から2年後の写真だが、当時の沿線状況はあまり変わっていないことから、建設候補地がどのような場所だったか理解してもらうために作成。

廃線直前の1990年3月に、白枝町の国道9号線の陸橋から撮影した大社線普通列車。赤色枠のあたりがC案で検討された場所。

もしかしたら381系や285系、273系の車両群がここに留置されていたかもしれません。

荒茅地区という話は伝言ゲーム的にどこかで変化したか、もしくはC案立案時に本当に提案された話だったかは不明ですが、少なくとも大社線沿いに建設する案があったことが今回の資料で明らかになりました。

B案は当時から立ち退き戸数の多さと曲線地形による施設建設の制限、車両基地の土地嵩上げが膨大であること、すでに出雲市駅前再開発と立体交差化事業の検討が進んでいる中で立体交差化の障害があることから却下されました。C案においても同様の立ち退き戸数の多さだけでなく、主要幹線で慢性的な渋滞が発生し当時から交通量が多かった国道9号線の改良工事が避けられなく、工事も長期化することから、こちらも断念。結果、現在の場所に決定されました。

しかし決定直後から地元住民の反対運動の発生と長期化によって着工までに5年以上要し、島根国体が開催される1982(昭和57)年になんとか間に合わせて基地の完成と電化開業となりました。

電化開業推進派で車両基地建設にも協力的だった当時の出雲市の市政区域内で大規模な車両基地を建設するとなると現在の場所ぐらいしかなく、検討の建前もあってB案や大社線沿いながら出雲市域内で完結するC案が立案されたと推測しております。従って大社線沿いへの建設は当時からして可能性はほとんどなかったと推定されます。一方で、簸川郡大社町として独立していた当時に伯備線と山陰線電化開業においては直接的なメリットがなかったことで、本プロジェクトに関わることがありませんでした。タラればですが、島根県や国鉄が大社町に大社線電化とセットで車両基地建設を持ち掛けていれば、当時建設反対で交渉が難航していたA案の代案としてこのC案が見直されて荒茅地区への建設されたかもしれません。

歴史にifはありませんが、大社線沿いに出雲車両区が建設されて電化された大社線が存続した未来に、東京駅では「サンライズ出雲 出雲市・大社行」、岡山駅では「特急やくも 出雲市方面大社行」、京都駅や大阪駅で「West Express 銀河 大社行」の発車票を、大社駅においては発車票に「サンライズ出雲 東京行き」「特急やくも 岡山行き」「West Express銀河 大阪行き」が掲げられていたでしょう。そんな2025年の世界線で旅をしたい妄想を抱き、この記事の締めとします。

E-M5+Zuiko350mm/f2.8+tele1.4 山崎~島本 5031M 「サンライズ出雲・瀬戸」 2013年撮影

〇参考文献

- 「だいこう」【Vol.30 No.1 1984(昭和59年3月発行) 日本国有鉄道大阪鉄道局発行】

- 新日本鉄道史 川上幸義著 鉄道図書刊行会

- 米子鉄道管理局史 1963年4月 米子鉄道管理局編集、発行

- 国鉄線 1962年2月号 日本国有鉄道営業局編集 財団法人交通協力会

- 鉄道ファン 1977年5月号(通巻193号) 「特急ものがたり その10 山陰特急”出雲“/大井広」

- 鉄道ファン 2006年3月号(通巻539号) 「出雲少史/猪口信」

- 鉄道ピクトリアル 1958年12月号 誌上案内 いずも 急行列車の巻(12)

- 大社線80年の軌跡:旅立ち1990年 1990.5 大社町編集、発行

- 日本食堂三十年史 1968年発行 日本食堂株式会社発行

- 日本国有鉄道監修時刻表 1990(平成2)年3月号 日本交通公社(現株式会社JTBパブリッシング)

- 山陰中央新報朝刊 1980(昭和55)年6月、10月発行版他

〇参考サイト

- Rail・Artブログ A個室連結と12系使用の特急「あかつき」の時刻